今回は、前回(遵法判断情報画面にはどんな情報が書かれているの(1)?chemSHERPA超入門(その6))の続きで、遵法判断情報画面の見方の解説になります。

前回、遵法判断情報は、対象となる物質/物質群と報告用途、報告閾値でY(その条件で物質が入っている)もしくはN(その条件では物質が使われていない)が入力されていて、データを確認する側からすると、Yのみを確認するだけでよいと書きました。

では、Yとなった場合は、他にどんな情報が書かれているのでしょう(Nの場合は、入っていないのですから他には何の情報も書かれません)。

遵法判断情報画面のスクロールした先に書かれているものは何か

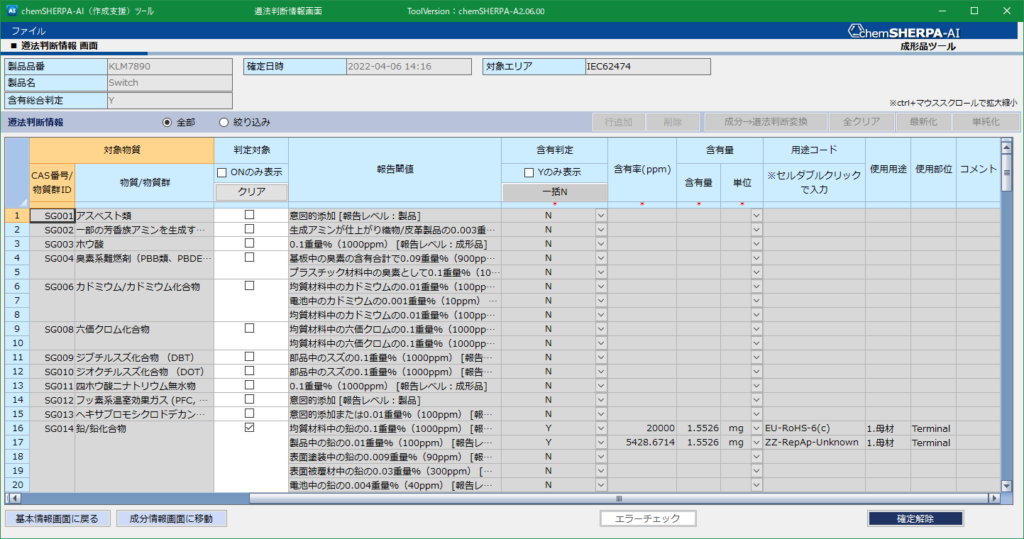

図1をご覧ください。これは、遵法判断情報画面(スクロール後)の画面です(前回記事の図3と同一の部分)。

図の下の方に含有判定がになっている項目が2項目ほどあります。

この部分を縦にスクロールして見えやすく拡大したのが、図2です。

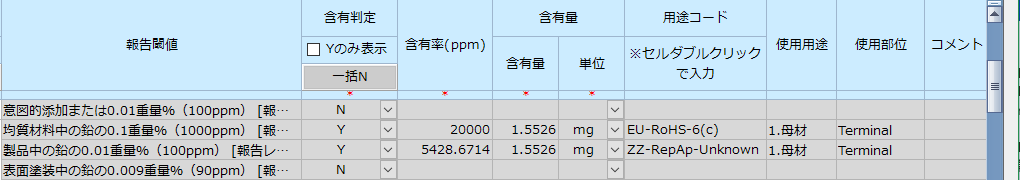

含有判定がNの行には、以降何も書かれていませんが、Yの行には含有率(ppm)、含有量、用途コード、使用用途、使用部位に記載があります。

この中で、用途コードは少し判り難いかもしれません。最初のYの項目にあるEU-RoHS-6(c)は、この項目が、RoHS指令のどの用途適用除外を利用しているかを示しています。

その下、3行目のZZ-RepAp-Unknownは、もっと訳が分からないかもしれません。これは、最後のUnknownだけを注目してください。

意味は、この行に書かれている報告用途として使用しているかどうかわからないけれども、鉛は入っているので一応報告しておきますという意味です。

一方、報告用途に該当していることがわかっている場合は、ZZ-RepAp-Applicableと書かれています。

同じ鉛の含有についても遵法判断情報は何行もある

図2にある4行の含有判定項目のうち、下の3行は全て鉛に関するものです。なんでそんなにあるんだよと思うかもしれません。

ですが、実は最新版のchemSHERPA-AIVer.2.06では、鉛に関するの含有判定の項目は7個もあります。つまり、それだけ鉛に関する様々な規制が存在するということになるのです。

その制限条件は、法律によってそれこそ用途と閾値が決められているわけです。めんどくさいですね。

しかも、図2を見ていただくと分かるのですが、Yとなっている二つの鉛に関して含有率が異なります。使用部位が同じなのに含有率が異なっているので違和感を感じる方もいると思います。

これは、最初のYの含有率が均質材料中の値であり、二つ目の含有率が製品全体中のものだからです。要は、考えるべき分母の値が異なることに依存します。

このような事があるために、遵法判断情報は判り難いと言われるのかもしれません。

しかしながら、成分情報のみの数値だけでは、実際に遵法しているのかどうかはわからず(ELVやRoHSは別にして)、自分で判断する必要があるのです。

次回は、まだ解説していない項目が少しあるのでその部分を

chemSHERPA-AIにはどんな情報が書かれているのか、基本情報画面、成分情報画面、遵法判断情報画面と見てきました。

ですが、実はまだ解説していない項目があります。細かいのもいくつがありますが、別ウインドウが開くものとしてSCIP情報画面があります。

次回は、今までの解説で残しているchemSHERPA-AI項目について解説する予定です。

コメント

初歩的な質問で申し訳ありません

成分情報で快削真鍮(C3604)を使用した場合、成分情報上は鉛が3.7wt%含有となり

遵法判断情報としては

ID:00021

均質材料中の鉛び0.1重量%(1000ppm)【報告レベル:材料】において

含有率:37000ppm のため

含有判定はYで、用途コード:EU-RoHS-6(C)と言う回答で良いのですよね?

データを提出した客先より

「適用除外を使用した閾値以下なので、含有判定はNだ」

と指摘され

それだと遵法判断情報上、値は全てクリアされちゃうけど良いの・・・?

と困惑しております

パンダ様、ご質問ありがとうございます。管理人です。

答は、パンダ様の理解で結構です。

ですが、この件記事にさせていただきます。そういう風に間違って考える方も言うことですので。

よろしくお願いします。

時々 このコーナーを参考にさせていただいてます。基本的な質問なのですが、成分情報で Ni(ニッケル)などCAS番号を記入すると 規制について右側に自動記入されます。その場合には 遵法判断情報画面でも 自動記入情報に合わせて 記入する場所が(項目が)あり 含有量、単位重量など 必要に応じて記入できます。しかし例えば Cu(カッパー 銅)などの場合では 成分情報で自動記入されても 遵法判断画面には Cuに関する 記入項目(項目行)がありません。その場合は 成分情報で 終了して良いのでしょうか?遵法判断画面に記入できないので・・。何か別の方法で 文書やメールなどで Cuに関する情報を 要望する お客様には 提供しているのでしょうか?Cuに関する遵法判断画面に 項目を作る方法などがある でしょうか?自分の場合は、こうしているなど 具体例があれば お知らせ下さい。

かねこ様、ご質問ありがとうございます。管理人です。お名前が本名だったので苗字のみ、かつ、かなにしました。

chemSHERPAの遵法判断情報は、現在、電子電機業界の遵法判断エリアであるIEC62474によって決められています(というか、遵法判断すべきエリアはそれしかありません)。

Cuは、IEC62474においては開示すべき物質に含まれていません。従って、chemSHERPAの遵法判断情報においても存在しません。

従って、成分情報にさえ記入すればよく、遵法判断では何もする必要はありません(そもそもかねこさんのおっしゃる通り出てきません)。

成分情報に記入すべき管理対象物質のうち、遵法判断情報に含まれているものはそれほど多いわけではありません。