前回のchemSHERPA Tips(3)複合化についてでは、既存ファイルを複合化して成分情報を作成するところまでやりました。今回で複合化は終わらせてしまいましょう。

遵法判断情報画面の確認

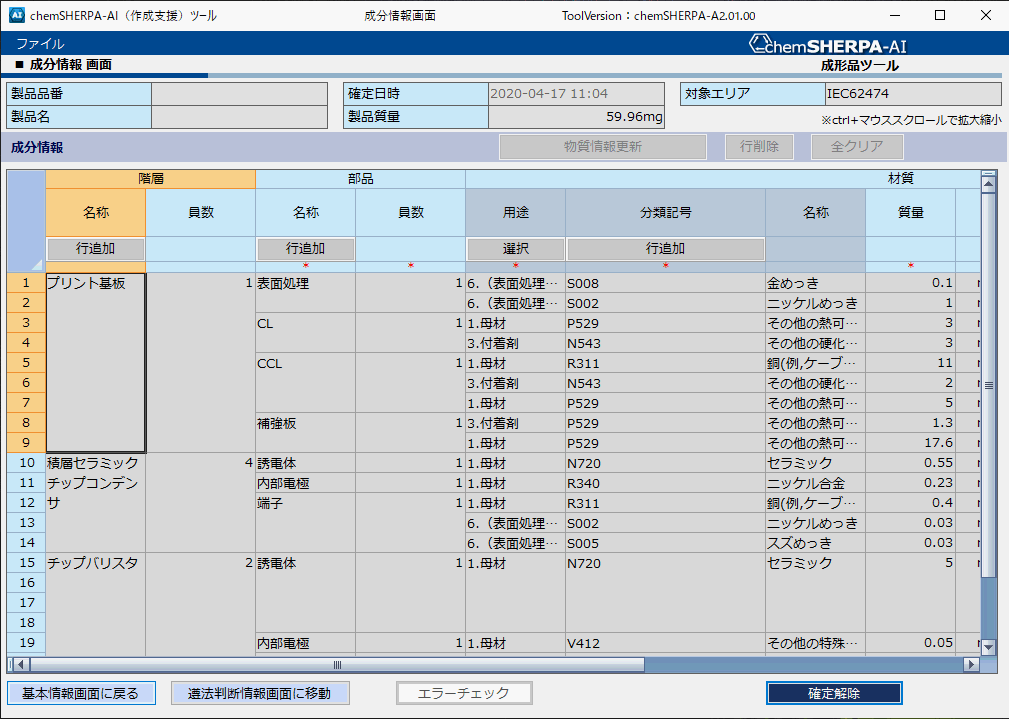

前回、複合化を実行して、成分情報画面を確定させた後の画面が図1です(前回の最後の画面です)。

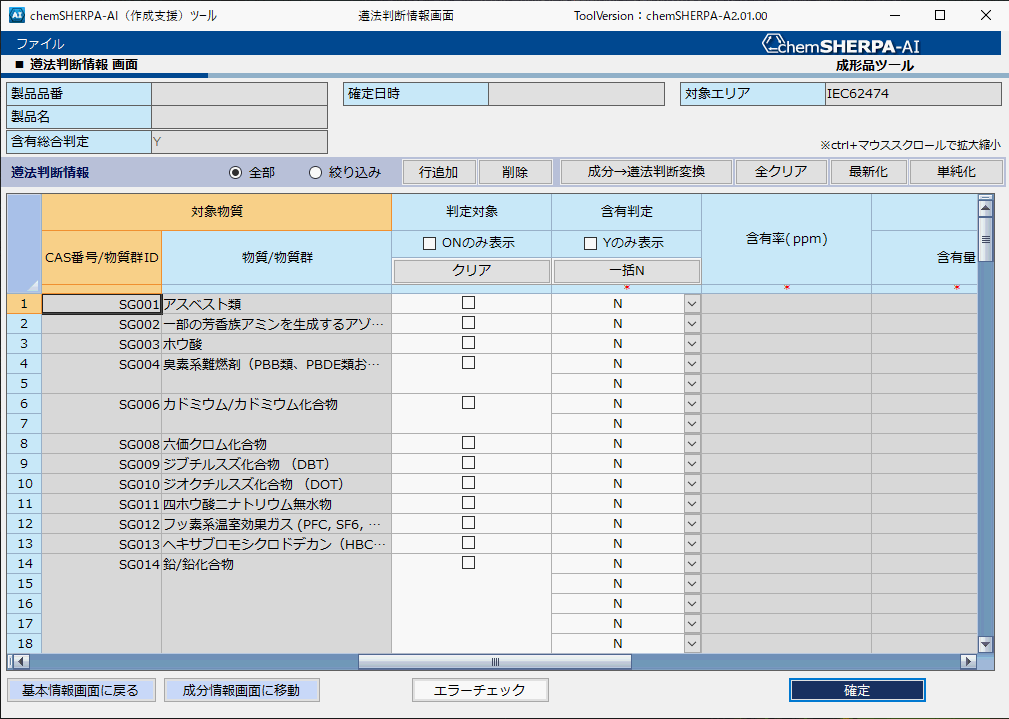

画面左下にある遵法判断情報画面に移動を押して遷移しましょう。すると、図2のような遵法判断情報画面が現れます。

実は複合化を実行して成分情報画面を確定してしまえば、後は普通のデータを作成する手順と同じになります。

しかしながら、図2を見ると複合化の際に、成分情報も遵法判断情報も複合化することにチェックを入れていたので、成分→遵法判断情報を行わなくても、含有判定は行われていることがわかると思います。

ですので、遵法判断情報も確認して大丈夫であれば確定して終わりです。

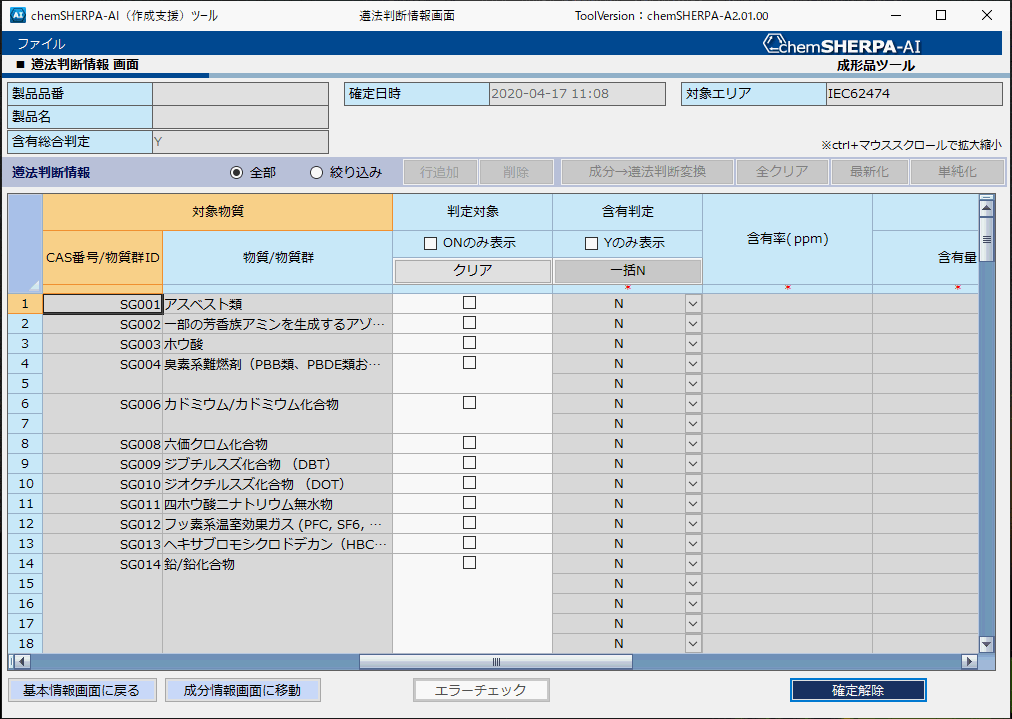

今回の場合は、本当にYにすべきかどうかは置いといて、ニッケル/ニッケル化合物だけがYになっているはずです。確定した遵法判断画面が図3です。

基本情報画面の内容を入力する

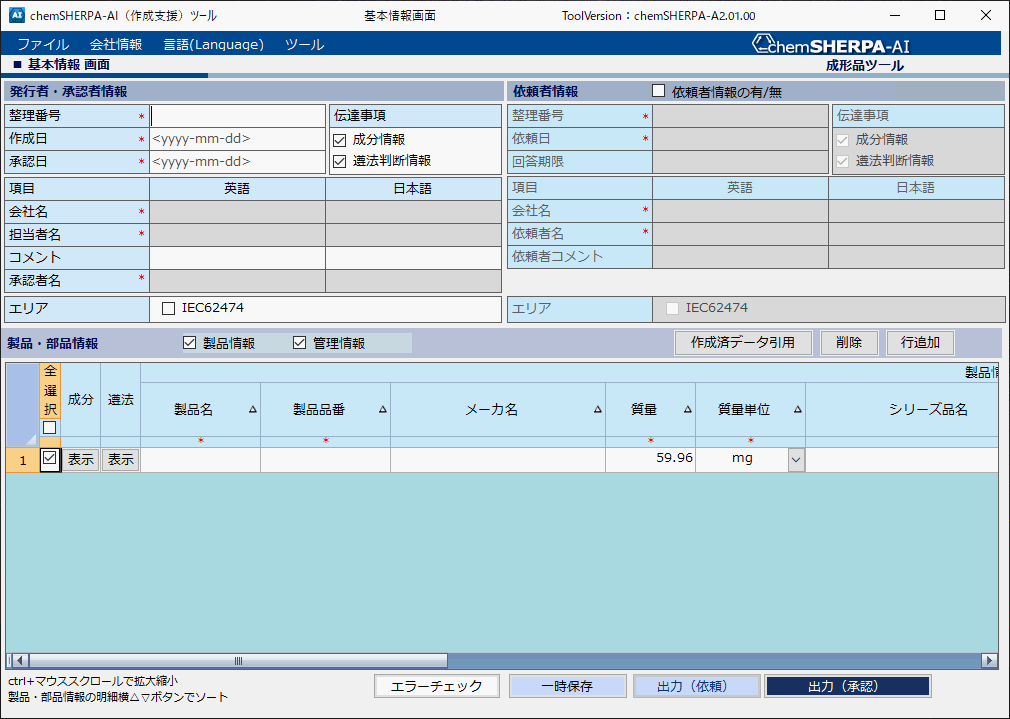

成分情報画面と遵法判断情報画面を確定したら、基本情報画面に戻りましょう(図4)。

複合化をする場合は、最初に製品情報を入力するのではなく、複合化した後に基本情報を入力することになります。図4のような基本情報が入力されていない画面になっているので、必須項目を入力していきましょう(図5)。これを一時保存したら複合化によるデータ作成は終了です。

実際には、複合化して作ったアッセンブリのデータを更に複合化しなければならないこともあるかもしれません。やり方は同じですが、場合によってはものすごく長い成分情報が作成されることになります。

複合化の簡単な説明はこれで終了です。

再度の言及ですが、複合化の際は、複合化する部品のchemSHERPAのVer.は一致させておきましょう。

コメント

管理人様

いつもお世話になっております。

複合化の際は、複合化する部品のchemSHERPAのVer.は一致させておきましょう。ですが特に川中メーカー大事なポイントですね。chemSHERPA実務者講座テキストではあまり触れられておらず 演習5の「参考:古いバージョンのchemSHERPA-AIデータを使う」で更新方法があるだけです。

ひとりおやかた様、コメントありがとうございます。管理人です。

大事なポイントと言いますか、そうしないと履歴管理などの面でとても面倒なのではないかと管理人は思います。

これもどう考えるかになってしまうんですけど、正しくやるならそうした方が良いと思います。

私が講師で複合化の話をするときは、入れてます。

chemSHERPA入力初心者です。今、社内で私担当でchemSHERPAの結合化などを行っています。

基本的なことをおたずねしたいのですが、chemSHERPAの結合化を途中で終了、

翌日その続きの作業をできるのでしょうか

出来るとしたら、ご教示して頂ければ幸いです。

どうも取っ付きにくいですね(笑)

おおば様、ご質問、コメントありがとうございます。管理人です。本名でコメントされていましたので、ひらがなの名字だけにさせていただきました。

えーと、chemSHERPAに結合化という操作というかコマンドは無いです。多分、複合化のことを指していると思われますので、それとしてお答えします。

複合化は、複合化に必要なファイルを取り込んで、複合化実行を押さない状態で基本画面に遷移すると入力内容は破棄されてしまいます。

chemSHERPA Tips(3)複合化についてにおける、図4の状態ではだめで、図5の状態(つまり複合化の実行ボタンは押して成分情報になった状態)までは、もって行ってください。

そこまで終われば、基本情報画面に戻って、一時保存が可能になります。この状態でエラーチェックをするとエラーはいっぱい出ますが、一時保存は可能です。それ以降の作業は、翌日にでも一時保存したファイルを呼び出して続けることが可能です。

記事がアップされているかワクワクしながら確認するのが日課で楽しみにしています。

2007年頃から、ちょこっと不含有保証書を仕入先に依頼したりしていましたが、1年前から専任になってしまい川下からのchemSHERPA提出依頼に四苦八苦している時にこちらのサイトを発見しました。今もすっごく頼りにしています。chemSHERPAのVerアップについて質問ですが、追加になった化学物質が含有されていないであろうものについて仕入先に再度依頼するには心苦しく、こちらでVerを変更する場合『発行者・承認者情報』はいただいた時のままでもいいのでしょうか。

ちゆか21様、コメント、ご質問ありがとうございます。管理人です。

自社で仕入れ先から入手したchemSHERPAをVer.upする場合のご質問ですね。

管理人としては、ちゆか21様の会社で変更・判断をしているので、杓子定規に言えば発行者承認者情報は御社のものに書き換えるべきかなとは思います。

仕入れ先に聞かずにVer.upしたリスクは御社が負うことになるからです。

「含有されているわけないよな」というものをわざわざ仕入れ先に再度頼むのも心苦しいのはよくわかりますし、Ver.upだけであれば、自信があるなら御社でやるのももちろんありだと思います。

ただ、個人の判断ではなく会社としてのルールにしておいた方がいいでしょう(決めるのが難しいかもしれませんが)。

実際には、川下への報告のchemSHERPAは、発行者承認者情報は御社の名前で出すのでしょうから、社内ではどういう形で保持しておくのかもルールで決めておけばよいとも言えます。

回答ありがとうございます。負担になってしまうかもしれないけれど お客様から依頼の都度、仕入先に回答を求めた方がいいですよね。まだ、chemSHERPAを使い始めて1年。保存データが少ないうちに依頼の仕方やデータ保存のルールを決めていこうと思います。

ちゆか21様、返答、ご質問ありがとうございます。管理人です。

chemSHERPAの依頼が少ない段階では、ちゆか21様のおっしゃるやり方でよいと思いますが、月に何百件とか依頼が来たら回らなくなります(^^;。

よく聞かれるものなどは、あらかじめ仕入れ先にお願いしておくなどの対応もありかと思います。

自社でのVer.upもしかりだと思います。

ですので、おっしゃるように依頼の仕方とデータ保存のルールは、会社のルールとして決めてください。

少しでもお役に立てたなら幸いです。

複合化について質問です。

複合化を行い一時保存後、更に一時保存のデータに複合化のデータを追加したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。

もこもこ様、ご質問ありがとうございます。管理人です。

承認とお返事が遅くなって申し訳ございません。何せ夏休み(^^;。

さてご質問の件ですが、できないというのが答えです。(100%できないのかと言われればちょっと自信はない)

というのも、複合化は承認されたデータしかできないからです。一時保存状態のファイルで複合化することは、データ作成支援ツールの仕様上できなかったはずです。

従って、新たに複合化データを追加するには、一時保存状態の複合化したデータを正式データにするしかありません。